发布时间:2025-05-26来源:阅读量:

孙淼:上海大学文化遗产与信息管理学院副研究员

一、工业基因:近代中国工业文明摇篮

上海,作为中国近代工业的发祥地,其工业遗产承载着 民族工业发展的集体记忆。自1843年开埠后,依托长江入海 口区位优势与江南经济腹地,上海迅速崛起为远东工业重镇。 至20世纪中叶,已形成涵盖机械制造、纺织、造船等40个 工业大类的完整体系, 工业卫星城如闵行、嘉定、宝山星罗 棋布,黄浦江两岸矗立着代表不同历史时期的工业地标。

二、保护进程:政策驱动下的四阶段演进

上海工业遗产保护历经三十余年探索,形成政策引领-空 间转型-价值重构的递进模式:

(1) 萌芽期(1990-2000)

首批文保认定:1994年杨树浦水厂、上海邮政总局作为 近代工业建筑入选第二批全国重点文保单位,开创工业遗产保护先河。

自发改造实验:艺术家薛松等人在莫干山路M50 老厂房开辟工作室,触发苏河艺术热,政府 顺势推出退二进三政策引导产业升级。

上海杨树浦水厂

(2)发展期(2001-2010)

创意产业集聚:加入联合国教科文组织创意城市网络后,上海利用1930年代老纺织厂群落打 造 M50、 田子坊等文创园区,形成空间-产业-社区联动模式。

世博遗产转化:2010年世博会选址江南造船厂与上钢三厂旧址,通过国际招标实现工业棕地 向生态智城的转型,保留船坞、钢厂肌理化作城市记忆容器。

(3)深化期(2011-2019)

制度体系建设:出台《上海市城市更新实施办法》,明确留改拆并举原则。上生新所项目通过 保留历史建筑、植入现代功能,成为城市更新样板。

风貌区保护:苏州河沿岸划定42处风貌保护街坊,上海啤酒厂等通过修旧如旧实现建筑活化, 构建可阅读的建筑系统。

(4)创新期(2020- 至今)

标准体系建立:2023年发布《上海市工业遗产认定标准》,已认定30处市级遗产,其中8处 晋升国家队,涵盖纺织、造船、钢铁等门类。

价值转化升级:杨浦滨江从工业锈带蜕变为生活秀带,2.8公里岸线串联起杨树浦水厂、毛麻 仓库等遗产点,打造世界级滨水区。

三 、典型案例解析:空间转型的多元路径

上海工业遗产保护实践呈现一厂一策的精细化特征,形成六大典型模式:

(1)活态生产型:杨树浦水厂

历史价值:1881年英国工程师设计,中国第一座现代化水厂,见证上海城市供水系统发展。

保护策略:在持续供水功能基础上,开放栈桥景观、英式城堡建筑群,植入水文化博物馆,实 现生产+文旅双轮驱动。

上海杨树浦电厂 上海宝钢

(2)创意再生型:M50 创意园

空间特征:保留1930年代信和纱厂锯齿形厂房、铁门栓等工业元素, 通过钢结构加固、采光改造适应现代办公需求。

运营创新:引入画廊、设计工作室等200余家文创企业,举办艺术季 活动,年客流量超百万人次,形成工业+艺术生态圈。

(3)城市更新型:上生新所

改造难点:原上海生物制品研究所包含20余栋历史建筑,涉及实验室、 动物房等特殊空间。

解决方案:采用新旧共生理念,保留疫苗车间框架结构,植入笃屋书店、 海军俱乐部泳池等业态,打造15分钟社区生活圈标杆。

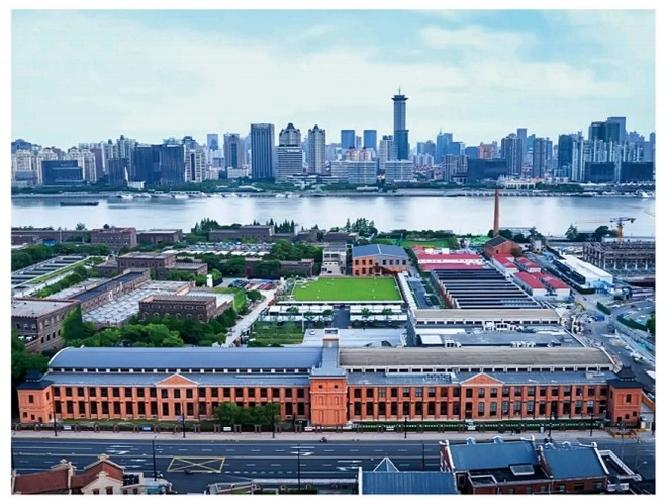

(4)滨水复兴型:杨浦滨江

空间规模:贯通5.5公里岸线,整合26万m²工业遗存,包含电站辅机 厂、杨树浦电厂等66处历史建筑。

设计亮点:利用码头塔吊改造空中廊道,保留烟囱、传送带等工业构 件作为艺术装置,构建工业遗迹公园+创新社区复合体。

(5)文旅融合型:宝山钢铁总厂

遗产特色:改革开放初期引进的现代化钢铁基地,4050立方米高炉、 热轧2050车间等体现中国钢铁工业技术水平。

利用模式:开发钢铁记忆主题游线,将生产线转化为研学基地,利用 管道廊架建设空中花园,实践在保护中生产、在生产中保护理念。

(6)博物馆化型:上海工业博物馆(筹建中)

选址意义:利用江南造船厂2号船坞及翻译楼,保留船台、龙门吊等 造船设施。

展陈设计:规划工业长河智慧制造等主题展区,通过数字孪生技术 重现万吨轮建造场景,打造沉浸式工业文明体验空间。

四、经验启示与创新方向

上海工业遗产保护呈现三大创新趋势:

数字赋能:运用 BIM 技术建立遗产数字档案,开发AR 导览系统, 如杨浦滨江数字孪生管理平台实现实时监测。

社区参与:建立社区规划师制度,引导居民参与遗产活化,如 M50 定期举办邻里节增强场所认同。

碳汇实践:在改造中融入绿色技术,如利用老厂房高侧窗优化自然 采光,上生新所采用垂直绿化降低建筑能耗。

作为工业遗产保护的先行者,上海通过政策创新、价值挖掘与技术 创新,实现了工业锈带向生活秀带的蜕变。这些实践不仅延续城市文脉, 更为全国工业遗产保护提供了上海方案。未来随着认定体系的完善与数 字技术的深度应用,上海工业遗产将持续焕发新生,成为人民城市理念 的最佳注解。

黄浦江江畔英商怡和纱厂